圆角直角

不知道你有没有注意到,这个网站的大部分圆角UI设计都被我改成了直角。

(圆角真的很Apple,不喜欢趋同式审美)

文字——更好的信息载体

最近我发现,我长久以来习以为常的事情,似乎在别人眼中都显得“怪怪的”。

电话

第一个例子是——我的手机在任何时候都是静音模式(任何人都不可能通过电话马上联系到我)。

因为我觉得世界上没有任何事情是重要的,甚至在我心里,某种程度上,死亡也是不重要的。所以突然给别人打电话的感觉就像是“嘿,你现在来和我讲话,就现在”。

在我的视角里,我需要毫无征兆地面临一个选择——要不要接受别人发起的“未知话题”的对话?

即便拨通电话的人是我认识的朋友,也常常会让我感到一头雾水,因为我对接下来的对话的内容一无所知。

这让我感到很不礼貌,在21世纪的今天,通常我们都有更好的选择——短信和消息。

谨言慎行

我经常大胆又自信地发表观点,这让我看起来心理似乎非常健康。

但是,其实我有一百万个秘密不能说出口。

我把它们写成了随笔,偷偷地锁在心底,并把钥匙扔进了大海。

我常常期待着和我相反的意见,把“和他人的争论”当作一件十分有趣的事情。因为这些不同的观点,很大程度地丰富了我的视角,让我以更加开放的眼光看待这个世界。即便和朋友们争得面红耳赤的时候,我也愿意在下雨的时候给他们撑伞。因为我爱他们,正如我爱我自己一样。

远离毒人

寒冬

一到冬天,我的工作热情就变得低迷。

从小孩变成大人的过程,也让我感到每一个冬都越来越难熬。我也来越讨厌这个季节,毕竟它远比夏天要残忍得多。

寒风也总是在我不注意时咬我的手指头。

资源存储?离线胜过在线!

自人类迈入数字信息时代,存储就变得不再昂贵。尤其是在科技高速发展的今天。买一块硬盘的价格实在是很低廉。

(当然,自2022年AI爆发式发展开始,RAM和ROM [^1] 涨价幅度越来越大。从微观的角度来看,一定是变得更昂贵了;可是,从宏观的角度来看,这个价格实在是很便宜,并且比任何一个时代都更甚。)

举个例子:

以今天查询到的价格来看,一块 希捷银河16T [^2] 的机械硬盘,大约2000元人民币左右。大约每1TB 125元左右。假设我使用索尼公司旗下3000万像素左右的相机,只拍摄ARAW格式 [^3] 的照片,每张照片大约占据30MB左右,那么1TB的机械硬盘可以存储≈33333张照片。相当于大约125元3万张照片,换算约每元可以购入266张照片的存储能力。

这个数据非常夸张,因为如果你经历过以前的胶片时代,你会发现胶片的价格十分昂贵,还要算上冲洗与扫描的费用……即便是今天,最常见的135胶片的价格也在每张2~5元左右。

因为这个时代的特性,几乎所有人都有能力存储大量资料。不论是照片、影视、文档、音乐……

内心会说话的人

12月是今年我推进自己人生最慢的一个月。

天气很冷……我的手指头在钢琴前都不听使唤,这让我根本没办法进行快速跑动的练习……外面也很吵,都很难睡一个好觉,白天的乏力让我很难展开工作……颈椎也很痛,我不能久坐,我得为我39岁之后的人生考虑……

根本是一派胡言。

全都只不过是借口而已!

如果人们十分渴求一件事情,那么没有任何事情可以阻拦他。因为内驱力才是创造永动机的关键。(也许我有成为物理学家的潜质?)

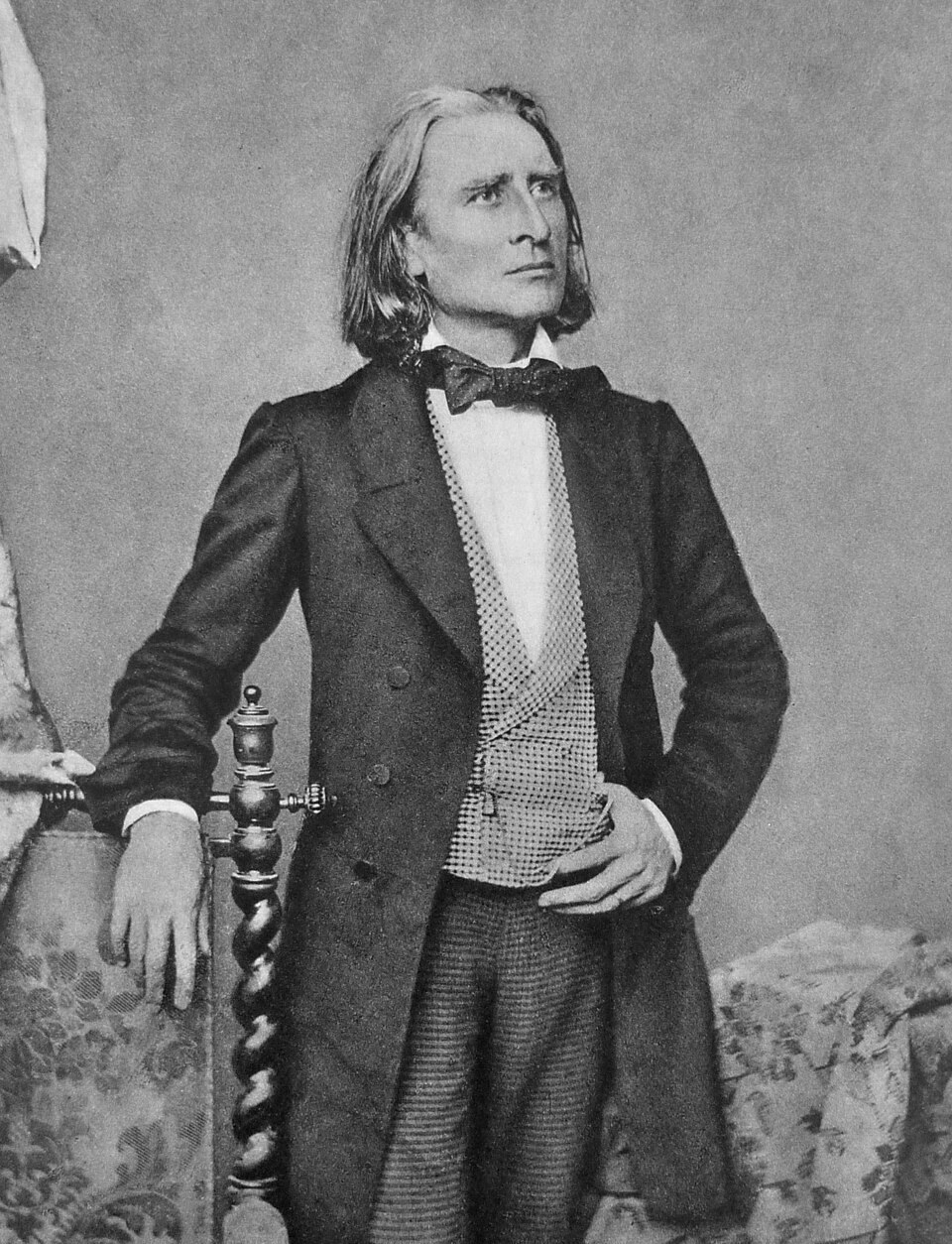

天才李斯特

李斯特 [^1] 绝对是天才!

他拥有无与伦比的美貌,尤其是那英俊的侧脸。

他本人应该也发现了这一点,所以在他所处的时代,他是首位把钢琴侧对着听众的演奏家。(这样就更方便大家看到他的侧脸)

没有比这更天才的了。

(这是个玩笑)

其实钢琴侧面对着听众有许多科学依据,而不单单是让演奏家好看而已。